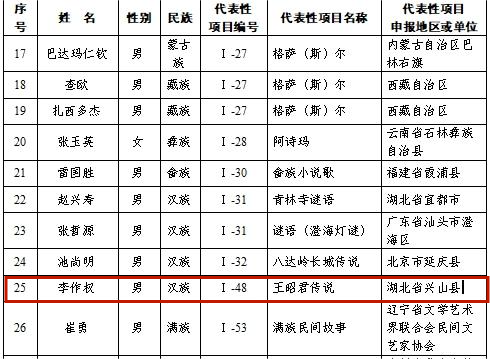

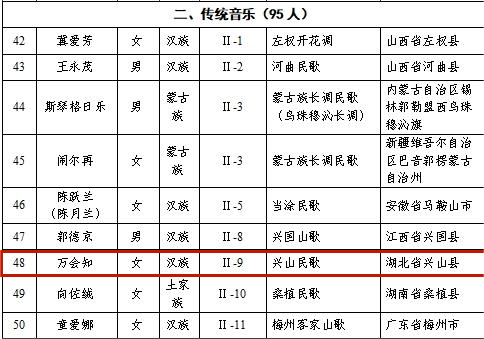

近日,文化和旅游部确定并公布了第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人名单,我县李作权、万会知等两位非遗传承人凭借精湛技艺与突出贡献,成功跻身国家级行列!这是兴山文化界的荣耀时刻,更是对兴山千年文脉的生动诠释!

兴山县文化馆在非遗保护和传承工作中将以国家级非遗传承人为榜样,用更加开放的姿态拥抱创新,用更加温暖的诚意服务大众。无论您是想深入学习一门技艺,还是只想感受文化脉搏的跳动,这里都有一扇门,为您敞开——因为非遗保护,从来不只是“保存”,更是“共享”。

传承人介绍

李作权,曾用名王作权,1949年12月生于兴山县古夫镇。1963年在古夫中学毕业后回乡务农,历任生产队长、大队长等职。

出身于民间文艺之家,祖父、父亲、母亲都会多种民间文艺技艺。李作权自幼听长辈们聊天讲述王昭君在家乡的故事,1963年回乡务农后,闲暇之时便开始跟着父辈学艺,学讲王昭君传说。在跟随父母长辈们参加乡间逢年过节庆贺的年节活动中,在玩花灯、划彩莲船等民俗庆典场合,每当听到大人们载歌载舞的唱词中有关于王昭君传说的歌谣,便跟着学艺,学唱并记录抄写。1994年因在民间文艺方面的特长,被古夫镇文化站招做临时工,协助基层乡村组织开展民间文艺活动。其突出表现和工作能力被王昭君纪念馆看中,1998年起受聘到王昭君纪念馆专门从事昭君传说的传讲传授,以及民间文化艺术的展演展示工作。20多年来,带了一大批年轻导游徒弟,传习传唱有关王昭君传说、兴山民歌、兴山围鼓、兴山地花鼓等非遗代表性项目的相关技能。月均接待展演60场次以上,代表作有《王昭君拜师》(传说)、《昭君叹五更》(薅草锣鼓)《盼望昭君回娘家》(地花鼓)等,2006年,被授予兴山县首批“十大优秀民间艺人”称号,获县委、县政府表彰。

▲左一为万会知

传承人介绍

万会知,女,1963年7月生于祖居地兴山县黄粮镇户溪村,在黄粮镇念初中后回家务农,2001年在兴山县成人中专学习,取得中专学历。中共党员。

自幼爱好文艺,上小学、初中时就是文艺骨干,特别是在母亲陈家珍爱唱兴山民歌的熏陶下,从小就和兴山民歌结下了不解之缘。万会知有一副好嗓子,接受能力强,母亲一字一句、一腔一调地教上几遍,就能学会一首歌。1981年,18岁的万会知跟着母亲首次登台参加兴山县举办的全县首届“妃台山歌会”,一举夺得一等奖,从此走上传承学习兴山民歌之路。经过几十年不断学习和实践,现在万会知会唱200余首兴山民歌,还爱好彩莲船等多种民间文艺,多次随母亲参加全国、省、市、县举办的农民艺术节、文艺汇演、农民歌手比赛等活动。2006年万会知被授予“兴山县十大民间艺人”称号,此后屡屡获得各种奖励和表彰。跟着母亲将兴山民歌唱出了大山,唱出了湖北,唱到了全国,2005年《中国日报》外文版还向世界报道了万会知一家传唱的兴山民歌,中央电视台、中国日报等国家级媒体及省、市、县地方媒体多次采访报道。万会知一直奋战在非遗传承一线,为兴山民歌传承保护和传播弘扬作出了突出贡献。

来源 | 兴山县文化馆

编辑 | 郝小芳

编审 | 张雅莉

终审 | 吴健